La novela que desnuda la herida: el derrumbe emocional que se convirtió en Veneno en los huesos

Cuando comenzaste a escribir Veneno en los huesos dices que no estabas creando una novela, sino intentando sobrevivir a un derrumbe. ¿En qué momento ese temblor se convirtió en literatura?

La verdad… no hubo un momento exacto. No hubo una epifanía, fue más bien un cambio de respiración. Al principio solo estaba intentando no ahogarme: escribir cosas sueltas, pensamientos desordenados, frases que me servían de salvavidas. Pero un día, releyendo esos fragmentos, me di cuenta de que ahí había una estructura emocional. Que el derrumbe tenía forma. Y que ese temblor, si lo ordenaba, podía convertirse en un relato. Creo que la literatura es eso: cuando el caos empieza a encontrar un ritmo. Cuando la herida empieza a tener una sintaxis.

La obra es una exploración radical de la dependencia emocional, el deseo y la autodestrucción silenciosa. ¿Por qué era necesario contar esta historia desde un lugar tan visceral y sin filtros?

Porque si la maquillaba perdía el sentido. Las relaciones tóxicas se cuentan a veces desde un lugar cómodo, con distancia, con seguridad retrospectiva. Pero no son así cuando las vives. No son estéticas. No son trágicas en cámara lenta. Son confusas, obsesivas, magnéticas, contradictorias. Contarlo desde fuera hubiera sido deshonesto. Yo quería que el lector no solo entendiera a Biel, sino que respirase como él. Si iba a hablar de dependencia, tenía que hablar desde dentro del propio barro, no desde fuera.

En tu carta al lector hablas de “mirar el veneno de frente, nombrarlo y expulsarlo”. ¿Qué representa exactamente ese veneno en el universo de Pharmakos?

El veneno, en Pharmakos, es todo lo que te consume sin matarte del todo. Las heridas que no sabes nombrar. Los vínculos que te salvan y te destruyen a la vez. Las ideas que se enquistan, los miedos que colonizan el cuerpo. El veneno no es “la otra persona”. El veneno es lo que permites que entre, lo que normalizas, lo que justificas, lo que te tragas por no romper un vínculo. En ese sentido, el veneno es emocional, lento y casi imperceptible. Y precisamente por eso es tan peligroso.

Aunque la historia de Biel y Damián es ficción, afirmas que todo lo que contiene te atraviesa. ¿Cómo encontraste el equilibrio entre verdad emocional y narrativa?

Para mí la clave fue simple: la verdad de las emociones es mía. La historia no. Yo no necesitaba contar mi vida. Necesitaba contar una verdad que yo conocía desde la piel. Biel no soy yo, pero siente cosas que yo he sentido. Y Damián no es nadie en concreto, pero encarna dinámicas que he visto, vivido o reconocido. El equilibrio fue ese: transformar lo personal en algo universal, sin hacer autoficción. Dejar que la emoción fuera real, pero que la narrativa fuese libre.

La novela refleja muy bien ese tránsito adolescente entre la identidad, el cuerpo, el deseo y el miedo. ¿Qué querías que quedara grabado sobre esa etapa en el lector?

Que la adolescencia no es un ensayo. Que lo que pasa ahí deja huella y memoria. Esa etapa está llena de primeras veces que no sabes gestionar: primer deseo, primer miedo, primera caída, primera vez que entregas algo que no sabes proteger. Quería que quedara claro que esa vulnerabilidad no es trivial. Que las relaciones que vivimos a los dieciséis, diecisiete años… marcan más de lo que queremos admitir. Y que a veces sigues siendo un adolescente emocional incluso con treinta años si no has mirado esas heridas de frente.

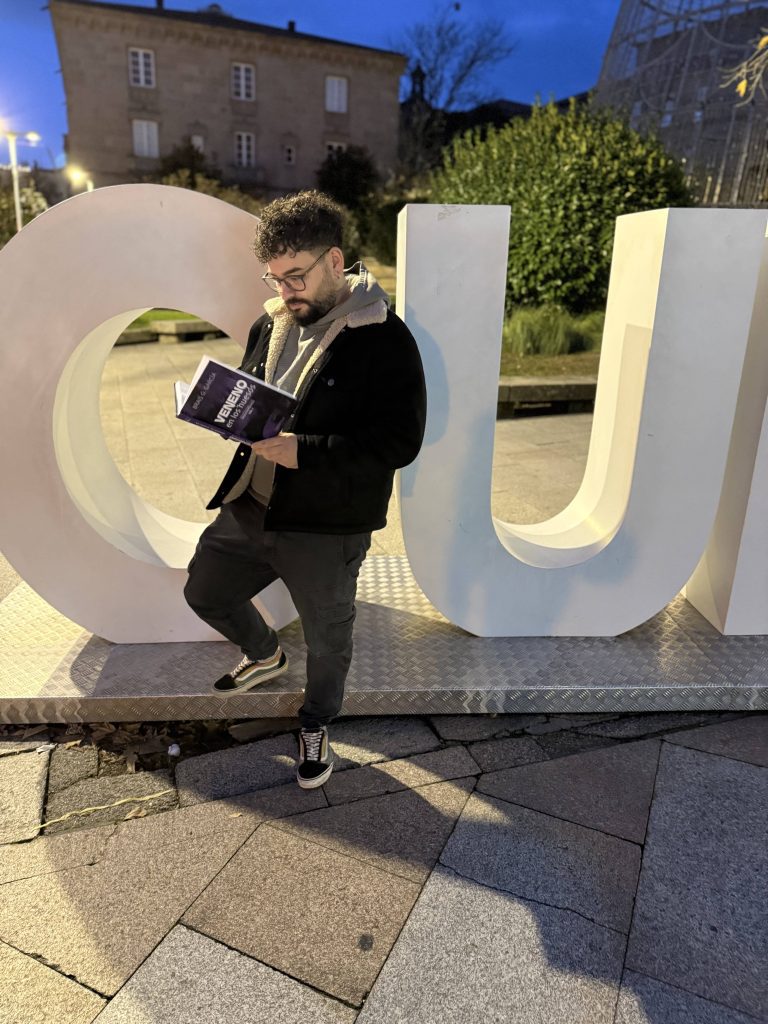

El libro se mueve entre Ourense y Vigo, dos ciudades que funcionan casi como estados emocionales. ¿Cómo trabajaste el paisaje urbano como parte de la herida?

Para mí las ciudades no son escenarios: son atmósferas. Ourense, con su calor pegajoso, sus calles cerradas y ese rumor constante, es el lugar donde todo pesa. Es la trampa, el círculo, lo que no acaba de abrirse. Vigo es lo contrario: el escape, el ruido, la noche, el movimiento constante, la fuga… pero una fuga que a veces también te descoloca. Las trabajé como dos pulmones distintos: uno que asfixia y otro que intoxica. Ambos forman parte de la herida.

El concepto pharmakos implica veneno y remedio a la vez. ¿Qué parte de sanación hay en este relato tan oscuro?

La sanación no está en la historia. Está en contarlo. Biel no se cura en este libro. Y, para mí, eso es lo honesto: la sanación real no es lineal, ni limpia, ni inspiradora. Pero hay un gesto de cura en la escritura: en poner orden, en nombrar, en mirar sin parpadear. La catarsis no está en lo que le pasa al personaje. Está en lo que el lector reconoce en sí mismo.

Tu escritura es directa, confesional y busca más preguntas que respuestas. ¿Qué tipo de conversación esperas abrir con quienes se reconocen en el dolor del protagonista?

Quiero que la gente pueda decir en voz alta lo que normalmente calla. La dependencia, el apego traumático, la idealización, la culpa, la vergüenza… son temas que todos hemos vivido de alguna forma. Quiero abrir la conversación del “me pasó y no sabía cómo explicarlo”. Si el libro sirve para que alguien pueda poner palabras por primera vez a alguna de estas situaciones, ya valió la pena.

Dices que la pregunta que atraviesa el libro es: “¿qué parte de nosotros tiene que morir para que algo nuevo empiece a vivir?”. ¿Cuál fue, para ti, la respuesta mientras lo escribías?

Que a veces tiene que morir la versión de ti que sobrevivió como pudo. La versión que se conformó, que justificó, que mendigó afecto, que normalizó lo que dolía. Esa versión que aguantó demasiado, creyendo que eso era amor. Lo que nace después no siempre es bonito, pero es más honesto. Y a veces basta con eso para respirar distinto.

Comprar «Brais G. García – Veneno en los Huesos»: https://amzn.to/4nU2H48