El duelo en el arte: emocionar a través de la pérdida | Por Nuria Fernández Bermejo

¿Cuándo fue la última vez que viviste un duelo? La respuesta a esta pregunta puede variar bastante dependiendo de las experiencias de cada persona, pero hay algo que me atrevería a afirmar casi con toda seguridad: todos conocemos lo que es pasar por un duelo. Por supuesto, el duelo no se limita a la muerte de un ser querido, sino que es algo mucho más amplio y complejo. El duelo nace de un cambio no deseado en nuestras vidas, un cambio que implica una pérdida. El duelo implica muerte, pero no siempre en el sentido literal de la palabra. La muerte es algo que rompe de forma irreversible algo que ya se había construido (o que se estaba construyendo) y abarca también los vínculos, las versiones anteriores de nosotros mismos o el concepto de nuestra vida en un lugar concreto, por ejemplo, al dejar atrás el hogar. El otro ingrediente imprescindible del duelo es el amor. Nadie puede transitar un duelo si no ha amado, si no había un nexo emocional. Al final, el duelo es el proceso por el cual el amor se transforma, aunque no siempre desaparece. Se habla mucho de las fases del duelo y cada uno propone las suyas. Yo no sé si tiene fases, pero sí sé que, para mí, el duelo tiene una composición. La proporción de esta composición depende de cada persona y duelo, pero creo que los tres componentes están siempre presentes, aunque vayan fluctuando hasta que prevalece uno de ellos. Para mí, el duelo se compone de tristeza, rabia y transformación. Es un proceso no lineal, cambiante, pero siempre prevalece el cambio, lo que transforma y lo que nos lleva a una nueva dimensión de nosotros mismos que, a su vez, nos conducirá a nuevos duelos.

En el arte, el duelo es un tema frecuente que ha ocupado numerosas obras, tanto en la literatura como en el cine. Es algo que nos iguala a todos los seres humanos, porque todos amamos y, por tanto, todos estamos bajo el yugo del duelo, inevitable mientras la vida nos atraviese. Todos nos hemos sentido identificados con obras que nos hablan de esa rabia, del dolor y de la tristeza que viene ligada a la pérdida. Es un lenguaje universal que todos podemos entender y que, por tanto, seguirá llenando las obras artísticas mientras el mundo sea mundo. Sin embargo, aunque sea un lenguaje universal, el arte ha encontrado formas muy diversas de enfocar el duelo y de situarlo dentro de la narrativa de una historia. El poder emocional que tiene el duelo para conectar con el público es inmenso, probablemente porque todos reconocemos el peso del recuerdo y la ausencia. El duelo reordena la memoria y le da un nuevo significado, que puede ser fragmentario, idealizado, errático o simbólico. Muchas veces, el arte ha sido el mecanismo para lidiar con la ausencia, una forma de crear para seguir conectado con aquello que ya no está para que no desaparezca del todo. De ese modo, el duelo transforma y el arte se convierte en algo que se hace por supervivencia emocional y no por inspiración. El duelo se escribe en un lenguaje que no busca cerrar, sino sostener, su arte se sustenta sobre ideas que no buscan realismo, sino consuelo. Y ese consuelo a veces se halla en la manifestación de la ira, del dolor o de un nuevo yo, porque no sólo se trata de aquello perdido, sino de quiénes éramos cuando existía aquello que perdimos.

ATENCIÓN, A PARTIR DE AQUÍ HAY SPOILERS DE MARINA (1999), SHUTTER ISLAND (2010) Y LOS OTROS (2001)

Un ejemplo de la representación del duelo en la literatura es la novela juvenil Marina (1999), de Carlos Ruiz Zafón. La historia narra un misterio gótico ambientado en la Barcelona de 1980, con los ingredientes zafonianos típicos: secretos del pasado, personajes inolvidables, nostalgia, una atmósfera tan bella como oscura e intrincados enigmas. En la novela, Óscar Drai, el protagonista, entabla una amistad con tintes románticos con Marina, una muchacha misteriosa que se convertirá en la piedra angular del libro. La aventura de Óscar investigando los secretos de un científico que se obsesionó con dominar a la muerte (las influencias de Frankenstein (1818) son tan palpables que Zafón incluyó un guiño en forma de un personaje llamado María Shelley), se irá convirtiendo en una historia profundamente humana y marcada por el duelo que, aunque no ocurre hasta el final, es lo que le da sentido a toda la historia ya que el protagonista narra todo desde el futuro, en un tono que destila nostalgia y la melancolía. Marina se nos muestra como un personaje casi excesivamente romantizado, alguien que encarna a la perfección el ideal del primer amor o romance adolescente. Leyendo el libro, podemos entender a Óscar si nos ponemos en su lugar, ya que Marina es un personaje del que resulta fácil enamorarse. A lo largo del libro, vamos descubriendo que Marina, plasmada de una forma casi angelical, oculta un destino trágico marcado por una enfermedad terminal. Aunque parece estar presente durante toda la trama, la pérdida sacude la novela al final de la historia, donde Óscar pierde la inocencia y madura de repente al enfrentarse a su primer gran duelo: el de la muerte de la chica de la que estaba enamorado. Toda la historia está envuelta en una belleza melancólica y un sabor a despedida que culmina con ese final trágico que es tan amargo como necesario, pues es lo que hace que Marina sea una obra inolvidable, y con uno de los personajes más trascendentes de la literatura juvenil contemporánea. Al final, el libro termina con el lector acompañando a Óscar en su duelo y entendemos por qué afirmaba que el nombre de Marina se encendía de nuevo como una herida fresca. Todos habríamos salvado a Marina, pero si Marina viviera, nadie recordaría su historia como una de las que marcaron nuestra adolescencia. Esta obra explora, aunque haya que leer entre líneas, cómo el duelo a veces contribuye a la romantización y trascendencia de una persona. La ausencia, a veces, es lo que magnifica más el impacto de alguien en nuestras vidas.

Otro ejemplo destacable del duelo en el arte es el caso del filme Shutter Island (2010), de Martin Scorsese. Aquí, el duelo toma una dimensión psicológica mucho más compleja y caracterizada por el trauma. La historia nos presenta a dos agentes que llegan a una isla para investigar la desaparición de una interna de un centro psiquiátrico de alta seguridad. A lo largo de la investigación, Teddy, el protagonista, se muestra atormentado por recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, por la muerte de su esposa, fallecida en un incendio provocado por un tal Andrew Laeddis. A simple vista, la película trata sobre conspiraciones y experimentos mentales en la isla; pero conforme avanza, descubrimos que todo es una performance donde Teddy (que en realidad se llama Andrew) es el único que no sabe que todo es un montaje. La trama nos revela, en un giro que transforma toda la película, que Andrew es un paciente del hospital mental y que está allí por el trauma causado por la muerte de su familia. Todo lo que hemos visto antes no es más que una simulación del personal del hospital para lograr que Andrew recupere la cordura. Aquí el duelo toma una dimensión que trasciende al trauma psicológico, llegando a perturbar al protagonista hasta tal punto que necesita construir una historia e identidad ficticias en su cabeza para huir de la realidad. La esposa de Andrew, que padecía una enfermedad mental, asesinó a sus tres hijos y él, al ver lo sucedido, la mató de un disparo. El dolor y la culpa causados por la tragedia sumergen a Andrew en un delirio donde la pérdida de su familia es culpa de un hombre que, en realidad, no existe. En su delirio, él remueve cielo y tierra para encontrar al culpable, como un héroe que quiere vengar la muerte de su esposa. Así, el duelo no resuelto de Andrew se manifiesta como una alucinación que no es más que un mecanismo de defensa extremo contra la realidad insoportable. Al final, el filme nos muestra cómo el protagonista elige fingir que no ha recuperado la cordura y pasar por una lobotomía (“morir como un buen hombre”) antes que enfrentarse al duelo y, con ello, a la culpa y al dolor (“vivir como un monstruo”). El duelo, en este caso, funciona como sustento de la película, pero también como motor que transforma un thriller en una historia sobre el dolor. Pasamos de estar intentando entender una oscura conspiración a ser golpeados por la tragedia de una familia. Además, aquí se explora el duelo como algo extremo que tiene el poder de cambiar la psique de una persona, elevándolo a la transformación en su vertiente más oscura.

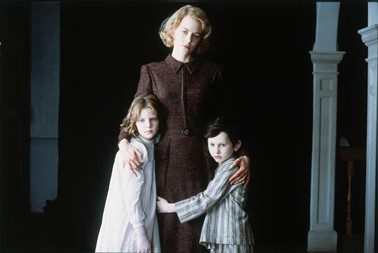

Años antes de Shutter Island, otra obra íntimamente relacionada con el duelo sorprendió con un giro de guion que resulta difícil de olvidar. Es el caso de Los otros (2001), de Alejandro Amenábar. La trama se centra en Grace, una madre protectora y religiosa que vive en una desangelada mansión. La atmósfera del filme es opresiva y enigmática desde el principio. Los hijos de Grace no toleran la luz del sol, por lo que la penumbra, la oscuridad y las sombras son el único lugar seguro que conocen. Mientras que Andrew vivía en una historia ficticia de conspiraciones donde él tenía que investigar una desaparición, Grace vive en una jaula de oro creada por su propia mente. La luz no es sólo algo físico, sino que también es la metáfora que utiliza Amenábar para escenificar que Grace es incapaz de enfrentarse a la verdad, y se oculta de ella, temerosa de ver con claridad, en una negación extrema del duelo. La presencia sobrenatural que se intuye a lo largo de toda la película nos envía un mensaje claro: hay alguien más en esa mansión, una presencia o varias de ellas. Es decir, que hay “otros”. Conforme avanza el relato, descubrimos la verdad. Grace perdió la cordura cuando su esposo falleció durante la Segunda Guerra Mundial, incapaz de aceptar aquella pérdida. Eso la condujo a asfixiar a sus propios hijos y a suicidarse posteriormente, por lo que Grace y sus hijos son los otros. En este caso, Grace se enfrenta a dos capas del duelo, ambas traumáticas: la que la hace enloquecer y cometer un crimen para acabar con su propia vida después y la que le hace negar la realidad y vivir en una prisión tanto física como emocional. Grace experimenta algo similar a Andrew en Shutter Island: los dos son incapaces de aceptar su acto atroz y perdonarse a sí mismos. Mientras que Shutter Island juega más con un thriller donde hay acción y una investigación policial, Los otros es un retrato intimista del duelo que se nos presenta inicialmente como un cuento de casas encantadas. Andrew prefiere perder su capacidad mental para siempre para no aceptar la realidad y Grace acaba aceptando que ella y sus hijos están muertos, pero es incapaz de abandonar la mansión, quedándose en una especie de paradoja metafísica. Reconoce la pérdida, pero no la deja ir y se queda anclada a ella. Otro punto interesante de la obra es que presenta que el verdadero terror no se halla en los fantasmas sino en el dolor profundo que conlleva el duelo no resuelto. Al igual que en las dos obras anteriores, el duelo se convierte en la dimensión emocional de la obra y en el motor dolorosamente imprescindible del suspense.

HASTA AQUÍ LOS SPOILERS DE MARINA (1999), SHUTTER ISLAND (2010) Y LOS OTROS (2001)

Cuando perdemos algo o a alguien, buscamos desesperadamente entenderlo, darle un sentido. Y a veces ese sentido nos lo devuelve una historia o un personaje que también está aprendiendo a vivir con la pérdida. Frente al caos y la confusión del duelo, el arte aparece como refugio para espectadores y artistas. No para calmar el dolor, sino para transformarlo en algo que pueda compartirse y recordarse. La forma de lidiar con el duelo puede ser la creación en lugar de la (auto)destrucción. Plasmar el duelo a través del arte nos ayuda a comprender que todos caminamos entre las ruinas de aquello que ya no es o que, simplemente, no pudo ser. No se trata de buscar respuestas definitivas, sino de encontrar la manera de abrazar y sostener la ausencia. A veces, la transformación pasa por convertir el vacío en algo tangible y que hable con voz propia.